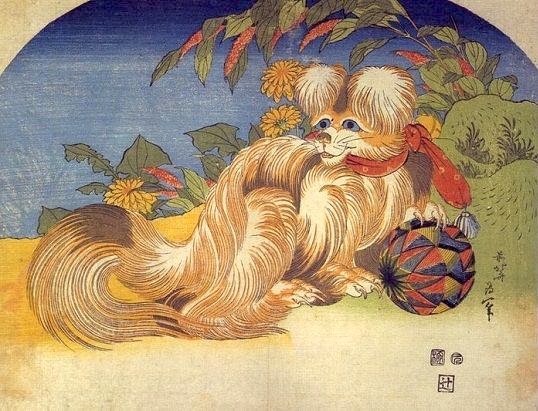

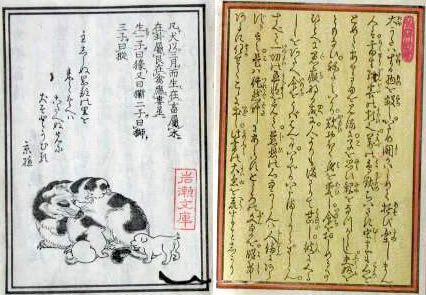

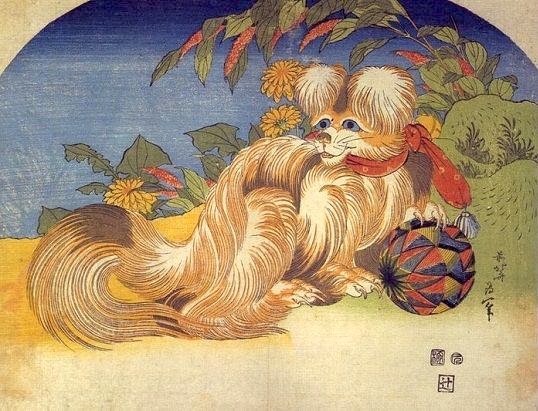

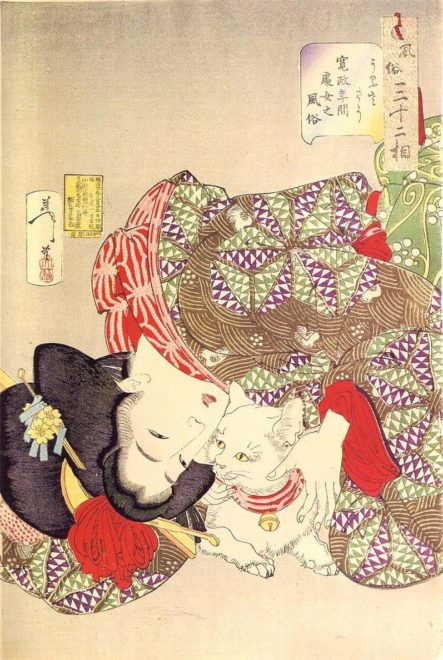

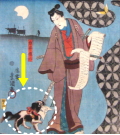

舞台は江戸湾、空にかかった虹を見つめる2匹の犬。 茶色の犬は旅人が捨てたわらじをかじかじしています。 『名所江戸百景 高輪うしまち』歌川広重 アダチ版画 アップにした画像です。なんてかわいいんでしょう。 そばにあるスイカは食べたんですかね。狆(ちん)鯛(たい) 高松張り子 昭和29年作成 中野区立歴史民俗資料館 狆(ちん)は江戸時代に大奥や富裕層のあいだで飼われた愛玩犬で、絵馬や郷土玩具のモチーフに多くみられます。有名な「生類憐みの令」のほかは犬に関する史料は少な い.江戸時代中期の狂犬病流行時の医書である「狂犬 」や「 けい 」,さらには江戸時代末期に犬 の飼養法を書いた「犬 けん 狗 く 養 よう 畜 ちく 伝 でん 」や「狆 ちん 育 そだて 様 よう 及 および

ペリーにプレゼントされた小型犬 狆 江戸ガイド 狆 江戸 小型犬

江戸 時代 ちん 犬

江戸 時代 ちん 犬-犬の狆(ちん)、性格、特徴、飼い方は? (無料サービス) 江戸時代、大奥で抱犬として愛玩された代表的な日本犬です ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ペキニーズの用語解説 イヌの1品種。他にも、江戸時代に伊勢神宮参りがブームになっていて、「一生に一度はお伊勢参り」と言われていた頃、体が弱くてお参りにいけない主人の代わりに、犬が伊勢神宮までお参りに行ってくれる 「おかげ犬」 という文化があったそうです。 魔理沙:

ペットショップに飼育書 ペットのお墓まで 江戸時代のペット事情が現代と変わらない 5 江戸ガイド

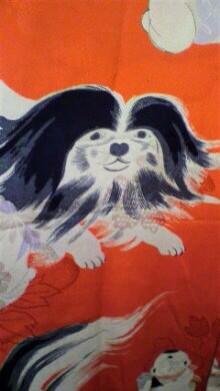

江戸 時代 ちん 犬 阿佐ヶ谷店のブログを更新いたしました 狆ーちんーと唐子のレトロ襦袢 Http T Co Rboix0vcw8 江戸時代 犬公方と呼ばれた徳川綱吉は 江戸城で座敷犬 抱き犬として狆は飼育されていました Kimono Http T Co Zpjtw9gelk愛玩犬の代表格「狆(ちん)」は小型犬の総称だった!? さてさて、江戸時代に特別扱いされた犬といえば一番有名なのが「 狆(ちん) 」ではないでしょうか。 大奥のドラマなんかでも奥女中がフサフサした白黒ブチ毛の鼻ぺちゃ小型犬をかわいがっていたりしますよね。狆(ちん) カテゴリー ドッグトレーナーblog 最近読んでいる面白い本で 「伊勢谷稲荷犬のくそ」 これは、江戸時代のイヌ事情の書かれた大変面白い本です

時代で変化する「お江戸」エリア。花のお江戸は八百八町というけれど実際はもっと広かった? (火) 0313日本原産の犬 江戸時代は、日本原産の犬のほうが親しまれました。 中でもダントツ人気は、"狆(ちん)"。 日本の歴史の中で、度々登場する、人気者。 江戸時代は、座敷犬、抱き犬として飼われ、貴族に愛されました。 外来犬155 Likes, 10 Comments @tomotomo4426 on Instagram "🎎 毎年見ている御花のお雛様 今年は、御役間(旧家政局)に、 全てのお雛様が全員集合🎎🎎🎎 その中に「狆引き官女」がいました。 ・ 犬の狆(ちん)を引いている官女。 この狆引き官女は "

1814~1842年「南総里見八犬伝」、「椿説弓張月(ちんせつゆみはりづき)」。 近松門左衛門 (ちかまつもんざえもん) 江戸時代中期の浄瑠璃脚本作家。答えは、江戸時代の職人たちの報酬が「銀貨」で支払われ、「賃銀」(ちんぎん)と呼ばれていたからである。 今のサラリーマンは、江戸時代ではさしずめ 「奉公人」 というところであろうか。サラリー(賃銀)は江戸時代から、「月給」「給与」「給料江戸時代における獣鳥肉類および卵類の食文化 (₆₅)₂₄₉ 令₁)以来,牛・馬・犬・猿・鶏などの肉は食用にしな くなった。牛や馬は重要な家畜であり,使役に使うよ

江戸散策 クリナップ

ヤフオク 置物 古備前 犬 ちん 江戸時代 オブジェ 戌 古美

歴史ちんぷん 武将かんぷん 戦(いくさ)のさっさ♪ 里見八犬伝的な? 江戸時代にタイムスリップした鵜飼親分との恋の行方も お楽しみ♥️江戸時代にもペットブームがあった (金) 1800 現代は空前のペットブームだ。置物 古備前 犬 ちん 江戸時代 オブジェ 戌 古美術 時代物 骨董品 古いもので、経年による古さがあります。 ワレ・カケありません。 時代が有り、とても良い味わいになっております。 サイズ 高さ141×幅130×93cm オークション初心者様も歓迎! 岡崎で骨董屋をやっており

奇想の絵師 長沢芦雪のかわいい 芦雪犬 は犬好きなら知っておきたい いぬころ

ペットショップに飼育書 ペットのお墓まで 江戸時代のペット事情が現代と変わらない 5 江戸ガイド

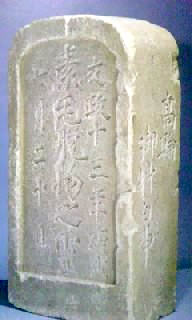

江戸時代の座敷犬は狆に限られていたので、郷土玩具の犬もご覧のように殆どが狆である。狆は 日本原産の犬で、 体重は数 kg 、体高も 25cm に満たない矮小種。 江戸時代には狆の頭や体幹、尾にある斑模様によって侍斑(ぶち)、奴斑、鞍掛け斑、尾止め斑などに分類していた。狆(ちん)のすべて犬の図鑑 その後、江戸時代に入り、狆は大名や大奥を中心にして流行し、当時の上流社会の女性の間で、 手元で抱いて可愛がるための犬として人気が出ました。当時の歌舞伎や落語の中にも登場しています。犬小屋(いぬごや)は、江戸幕府が設置した犬を収容する施設。 生類憐みに関する法令が出された5代将軍徳川綱吉政権期に設けられた。 「御用屋敷」「御囲(おかこい)」「御犬囲」とも呼ばれ 、特に中野に造られた犬小屋は「中野御用御屋敷」とも呼ばれた。

江戸時代のペットの代表格は犬と金魚とネズミ ペット飼育書から見た飼い主の意識と教養 サライ Jp 小学館の雑誌 サライ 公式サイト

ヤフオク 置物 古備前 犬 ちん 江戸時代 オブジェ 戌 古美

狆 Wikiwand

狆 ちん Japanese Chin 犬種の歴史 特徴 性格から写真 動画まで 子犬のへや

狆の特徴と性格 飼い方 価格相場など 犬図鑑 いぬのきもちweb Magazine

日本で古くから愛された犬種 狆について知ってますか いぬねこと暮らすcadopedir キャドペディア

犬種 サイズ 狆 チン の大きさや体重 サイズ

確かに 犬っぽくない 雫狆と幸せな日々

洋犬図 滋賀県立琵琶湖文化館 The Museum Of Shiga Prefecture Biwako Bunkakan

人気35位 狆 ちん ってどんな犬 子犬の価格や性格 寿命 飼いやすさは カワイイ動画でチェック Youtube

狆 ちん の優良ブリーダーが自然派プレミアムフード Blue を試してみた 連載第5回 ペトハピ Pet Happy

狆 ちん ってどんな犬 寿命や性格 狆ならではの特徴 上手な育て方まで 犬種図鑑 Docdog ドックドッグ

奈良時代からの愛玩犬 狆 に斉彬もペリーも斉昭も思わずデレデレ Bushoo Japan 武将ジャパン

犬種図鑑 犬公方 徳川綱吉も愛した犬種 狆 チン の魅力 Doghuggy

但是又何奈 男人比狗還不如 錢映伊的部落格 Manne Blog 隨意窩 Xuite日誌

犬の雑学bot 江戸時代 上流階級に最も愛された犬種は狆 ちん T Co C2nhvqoxak

知ってた もっとも小さく 唯一垂れ耳の日本犬 狆 チン について知りたい みんなのペットライフ

愛犬の日本史 平凡社

狆 ちん の優良ブリーダーが自然派プレミアムフード Blue を試してみた 連載第5回 ペトハピ Pet Happy

みんなの犬図鑑 狆 チン

犬は 犬と狆 と考えていた江戸の人々の愛犬感覚 サライ Jp 小学館の雑誌 サライ 公式サイト

知ってた もっとも小さく 唯一垂れ耳の日本犬 狆 チン について知りたい みんなのペットライフ

西荻窪グレープ グレープ阿佐ヶ谷店のブログを更新いたしました 狆ーちんーと唐子のレトロ襦袢 Http T Co Rboix0vcw8 江戸時代 犬公方と呼ばれた徳川綱吉は 江戸城で座敷犬 抱き犬として狆は飼育されていました Kimono Http T Co Zpjtw9gelk

犬の雑学bot 江戸時代 上流階級に最も愛された犬種は狆 ちん T Co C2nhvqoxak

ペットショップに飼育書 ペットのお墓まで 江戸時代のペット事情が現代と変わらない 5 江戸ガイド

日本原産 狆ってどんな犬 誕生からの歴史 現在の飼育頭数は ワンライフ 犬との暮らし しつけ 飼い方 生活情報など

知名度が低いけど 実は日本犬 狆 ってどんな犬

第68回 江戸の 狆 ブーム

日本原産 狆ってどんな犬 誕生からの歴史 現在の飼育頭数は ワンライフ 犬との暮らし しつけ 飼い方 生活情報など

犬は 犬と狆 と考えていた江戸の人々の愛犬感覚 サライ Jp 小学館の雑誌 サライ 公式サイト

犬は放し飼いだった 江戸時代のペットの定番といえば こんな動物が人気でした 歴史 文化 Japaaan

狆 ちん Japanese Chin 犬種の歴史 特徴 性格から写真 動画まで 子犬のへや

日本で古くから愛された犬種 狆について知ってますか いぬねこと暮らすcadopedir キャドペディア

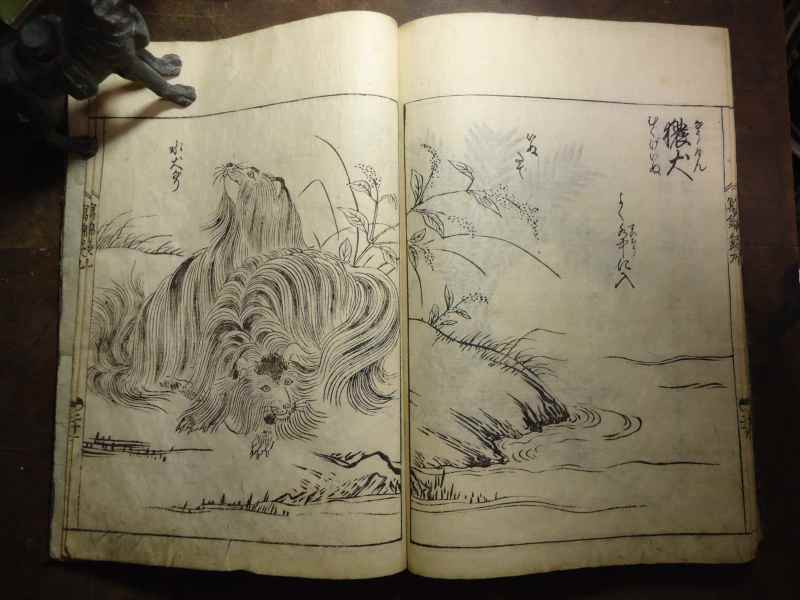

江戸時代の犬種 唐犬とムク犬 帝國ノ犬達

ヤフオク 置物 古備前 犬 ちん 江戸時代 オブジェ 戌 古美

犬は放し飼いだった 江戸時代のペットの定番といえば こんな動物が人気でした 歴史 文化 Japaaan

ヤフオク 置物 古備前 犬 ちん 江戸時代 オブジェ 戌 古美

ペリーにプレゼントされた小型犬 狆 江戸ガイド 狆 江戸 小型犬

浮世絵の犬だらけ わんわん ボストン美術館コレクション Ny絵描きマミー

狆 ちん ってどんな犬 寿命や性格 狆ならではの特徴 上手な育て方まで 犬種図鑑 Docdog ドックドッグ

狆 ちん ってどんな犬 性格と特徴から考えるしつけと飼い方のコツ Mofmo

ペリーと犬の意外な関係 秋華洞スタッフブログ

ヤフオク 置物 古備前 犬 ちん 江戸時代 オブジェ 戌 古美

狆日本狆 rbmi

ペキニーズと狆 ちん 違いとは それぞれの性格や特徴についても解説 Mofmo

江戸時代の犬の旅 自立した 飼い犬 像 観光web講義 せとうち観光専門職短期大学

狆 ちん ってどんな犬 寿命や性格 狆ならではの特徴 上手な育て方まで 犬種図鑑 Docdog ドックドッグ

獣医師が解説 狆 ちん ってどんな犬 知る人ぞ知る 日本犬 特徴 性格 飼育のポイントやかかりやすい病気について ワンペディア

夏は飛行機に乗れない 暑さに弱いイヌ 特にブルドッグはご用心 Nikkei Style

ペットショップに飼育書 ペットのお墓まで 江戸時代のペット事情が現代と変わらない 5 江戸ガイド

狆 Wikipedia

狆日本狆 rbmi

江戸時代の犬種 唐犬とムク犬 帝國ノ犬達

おしゃべりトリマー チン ウーパールーパー 賢い犬の悩み チンクシャ 買う時の思考の話 狆 チン まやちゃんのブローから仕上がり編 ୨୧ トリミング サロン Dog Home ドッグホーム ୨୧ Youtube

狆 Wikiwand

日本犬 全国の地犬 が絶滅寸前の理由をご存知 知られざる和犬の歴史 Bushoo Japan 武将ジャパン

狆 Wikipedia

狆 ちん 犬の保険 ペット保険の Ps保険 少額短期保険ペットメディカルサポート株式会社

秘蔵の珍犬 をめぐり年戦争が勃発 愛犬の日本史 で知る歴史的事件の発端 じんぶん堂

狆の特徴と性格 飼い方 価格相場など 犬図鑑 いぬのきもちweb Magazine

犬は放し飼いだった 江戸時代のペットの定番といえば こんな動物が人気でした 歴史 文化 Japaaan

ふるさとの玩具

ほとんど吠えないのでマンション飼育におすすめ 狆 チン の特徴 飼い方 いきもんぱらだいす

狆 ちん ってどんな犬 性格と特徴から考えるしつけと飼い方のコツ Mofmo

狆 犬種図鑑 Dogplus Me

猫派も必見 犬だらけの展覧会 いぬ 犬 イヌ 渋谷で開催 Art Annual Online

狆 ちん 日本古参の愛され犬 狆 ちん 特徴 性格など 犬の図鑑

狆 ちん 犬のしつけ 訪問トレーニング わんトピア 多摩市

狆 ちん の優良ブリーダーが自然派プレミアムフード Blue を試してみた 連載第5回 ペトハピ Pet Happy

知ってた もっとも小さく 唯一垂れ耳の日本犬 狆 チン について知りたい みんなのペットライフ

ペリーと犬の意外な関係 秋華洞スタッフブログ

柴犬じゃない ペリーが思わず持ち帰った日本犬 Best Times ベストタイムズ

犬は 犬と狆 と考えていた江戸の人々の愛犬感覚 サライ Jp 小学館の雑誌 サライ 公式サイト

狆 Wikipedia

狆日本狆 rbmi

国犬狆保存会

荒戸里也子 おいぬさま 犬が好きな人 特に 狆 好きにおすすめの絵本 かわいいを探せ

獣医師監修 おとなしく愛らしい狆と一緒に ハッピーな毎日を

狆 チン の飼い方 性格 毛色 散歩 寿命 価格

犬種 狆 チン とは 性格の特徴と飼い方やしつけのコツ ドッグナビ

これなら日本画も楽しめる かわいい子犬に惚れた江戸の5人の絵描きたち いぬころ

狆 ちん ってどんな犬 性格と特徴から考えるしつけと飼い方のコツ Mofmo

江戸時代の犬と人間の関わり 生類憐みの令は現代の動物保護法 シェリー ペットの幸せを一緒に考える

秘蔵の珍犬 をめぐり年戦争が勃発 愛犬の日本史 で知る歴史的事件の発端 じんぶん堂

狆の特徴と性格 飼い方 価格相場など 犬図鑑 いぬのきもちweb Magazine

日本原産 狆ってどんな犬 誕生からの歴史 現在の飼育頭数は ワンライフ 犬との暮らし しつけ 飼い方 生活情報など

犬は 犬と狆 と考えていた江戸の人々の愛犬感覚 サライ Jp 小学館の雑誌 サライ 公式サイト

ヤフオク 置物 古備前 犬 ちん 江戸時代 オブジェ 戌 古美

狆日本狆 rbmi

知ってた もっとも小さく 唯一垂れ耳の日本犬 狆 チン について知りたい みんなのペットライフ

ヤフオク 置物 古備前 犬 ちん 江戸時代 オブジェ 戌 古美

犬は放し飼いだった 江戸時代のペットの定番といえば こんな動物が人気でした 歴史 文化 Japaaan

狆も猫もお姫様 日向ぼっ子の大江戸散歩

狆引き官女 ちんびきかんじょ 京都の休日224 濃密に稼げる 圧倒的にモテる 100倍速カリスマ裏情報blog

ヤフオク 置物 古備前 犬 ちん 江戸時代 オブジェ 戌 古美

街の人気者 日本犬 狆 ペットルームあおき 旧 青木鳥獣店

No comments:

Post a Comment